アカハライモリ、アマミシリケンイモリの繁殖について。

皆様、あけましておめでとうございます。 いつもブログをお読み頂き、ありがとうございます。🎍

🙇本年も宜しくお願い申し上げます。🎍

前回、イモリの繁殖について書くと予告してしまったのですが、正直に言いますと私も分からない事だらけです。

冒頭から『日和ってんじゃね〜よ。』って言われそうですね。

わからないなりに、私の経験や考えなどを書きます。少しでも皆様のご参考になれば幸いです。

目次

- 繁殖に大切な事

- オス・メスの見分け方

- 繁殖に必要な親の匹数

- 繁殖環境

- 求愛行動

- 産卵、卵の回収

- 卵の管理

- 卵の変化

- 孵化

- 幼生の管理

- 上陸(幼生から幼体へ)

- 幼体の管理

- イモリ幼体の餌付け

- 幼体の育成

- 幼体の餌

- 過去の関連記事

繁殖に大切な事

まずは、繁殖させる個体が健康である事が一番です。痩せ過ぎや太り過ぎ、不適切な環境で飼育されている個体は、繁殖には向いていません。不適切な環境しか用意出来ない飼育者も繁殖する資格がありません。

しっかりと環境を整え、親個体をしっかりと飼い込んでから、繁殖に挑みましょう。

とは言え、ショップの簡易的な環境で産卵しているのを見た事がありますし、ペットショップから買ってきたら、すぐ卵産んじゃったって事も聞きます、いわゆる持ち腹です。その場合は、繁殖に挑戦するのも良いと思います。

私も発情や産卵をコントロールするやり方は分かりません。イモリ次第なんです。

これまで、ベランダに出して冬眠させたり、餌を多めに与えてみたりと、模索してみましたが、これだって言う方法は見つかっていません。

現在は、室内無加温(エアコンもなし)で、太っても痩せてもいない体型を維持し、環境を清潔に保ち飼育しているだけで、産卵はイモリ任せです。

健康な体と清潔な環境を整えてあげる事で、おのずと産卵に繋がるのだと思います。

オス・メスの見分け方

性成熟した個体であれば、見慣れてしまえば、割と簡単に見分ける事が出来ます。

○オス個体

アカハライモリ♂

尾が幅広く、メスより短めです。

尾が幅広く、メスより短めです。

総排泄腔(股間部分)が、メスよりもさらに膨らんでいます。個体差があるので判断が難しい個体もいますが、秋から春にかけての繁殖期は、著しく膨らんでくるので、よりわかりやすくなります。

総排泄腔(股間部分)が、メスよりもさらに膨らんでいます。個体差があるので判断が難しい個体もいますが、秋から春にかけての繁殖期は、著しく膨らんでくるので、よりわかりやすくなります。

横から見ても尾の幅と総排泄腔(股間)の膨らみが分かります。

横から見ても尾の幅と総排泄腔(股間)の膨らみが分かります。

尾が青味がかる婚姻色も出ていて一目瞭然。個体により体の側面なども色付き、色変個体のようになるものもいます。

アマミシリケンイモリ♂

こちらも尾が幅広いです。

こちらも尾が幅広いです。

総排泄腔もメスよりも膨らみ、丸みを帯びています。

総排泄腔もメスよりも膨らみ、丸みを帯びています。

アマミシリケンオスの婚姻色です。アカハラと比べ、控えめな感じです。うちのだけでしょうか。

アマミシリケンオスの婚姻色です。アカハラと比べ、控えめな感じです。うちのだけでしょうか。

○メス個体

アカハライモリ♀

尾がスッと細長い印象です。

尾がスッと細長い印象です。

総排泄腔が、オスよりも膨らみが小さく細いです。

総排泄腔が、オスよりも膨らみが小さく細いです。

アマミシリケンイモリ♀

アカハライモリと同様で、尾が細長く総排泄腔も細長い感じです。

アカハライモリと同様で、尾が細長く総排泄腔も細長い感じです。

繁殖に必要な親の匹数

カメなどでも、繁殖を目指す場合は、オス1メス2の3匹が基本とされています。

うちのアマミシリケンイモリの場合はワンペア(♂1♀1)しかいませんでしたが、繁殖に成功しています。

たぶん雄雌の相性や、タイミングもあるのだと思います。

うちのアカハライモリの場合ですが、オス1メス2で飼っていましたが、オスが発情して求愛ダンスをしていたのですが、メスが受け入れないで、繁殖に至らない事が何年もありました。

数年後、その3匹で繁殖に成功するのですが、タイミングや相性の関係だと思います。

聞いた話ですと、地域で微妙に求愛ダンスなどが違っていて、別地域の個体どうしだと繁殖に至らないという事でした。

しかし、うちではメスは長崎県産(知人の土産)ですが、オスは産地不明なのですが、多分関東近郊で捕られたものだと思うので、先程の説はちょっと違うかな!?と思っています。

繁殖環境

冒頭でも申し上げましたが、正直わかりません。

ですので、うちの飼育環境を書きます。

今、うちで飼っているアカハライモリ、アマミシリケンイモリの親達の飼育環境は、水槽に水を張り、完全に水から上がれる陸場と、水中には水草(人工でも可)などの止まれる場所を作った、いわゆる水飼いです。

うちの飼育環境です。⬇

アカハライモリ、アマミシリケンイモリの親達は、こんな感じで飼育しています。

繁殖期には、水草(アナカリス)を大量に買ってきて入れます。1つの水槽に3〜5束入れます。水槽は40〜60cm。

陸場がメインの、いわゆるイモリウムでは、繁殖させた経験がないので、よく分かりませんが、求愛行動や、産卵は水中で行われるので、水場を広く取った方が良いでしょう。稀に水場付近の陸場に産卵する事がありますが、飼育者が採卵し難いので、水中の水草に産ませるのがベストです。

陸場メインで飼育されている方は、別容器に水を張り、底砂を斜めにして陸場を作り、水場に水草(人工でも可)を入れてあげても良いと思います。それにつがいで移してあげて、繁殖行動が行われた後、オスだけ出してメスの産卵場にするのも良いかもしれませんね。

求愛行動

気温が下がってくる秋口になると、オスの尾や腹部などが青味がかってきます。それに伴い、総排泄腔の膨らみが増してきます。

そのうちオスはメスの後を追ったり、まとわり付いたり、メスの行く手を阻んだりし、その際メスに向かい、つの字に体を曲げ小刻みに尾を振るようになります。しばらくして、オスが尾をくねらせながら、前に進みます。

これがオスの求愛ダンスです。

これを受けて、メスにその気がなければ、嫌がりどこかに行ってしまいます。 メスが受け入れればオスの後をつけて、オスが水底に付けた精包(精子の塊)を総排泄腔で拾い、体内に取り込み、受精が完了します。

メスの総排泄腔に取り込まれようとしている精包。

メスの総排泄腔に取り込まれようとしている精包。

オスは発情すると餌を食べなくなる個体もいるようですが、うちのは変わりなく食べます。

この過去記事に求愛行動(一部)の動画が見られます。⬇︎ kamehebiimori.hateblo.jp

産卵、卵の回収

産卵行動は、ほぼ水中で行われます。 まれに陸上に産み付けられる事もあります。

産卵は、水草に後ろ足でしがみ付き、総排泄腔を水草に押し付けて、水草に卵を産み付けます。

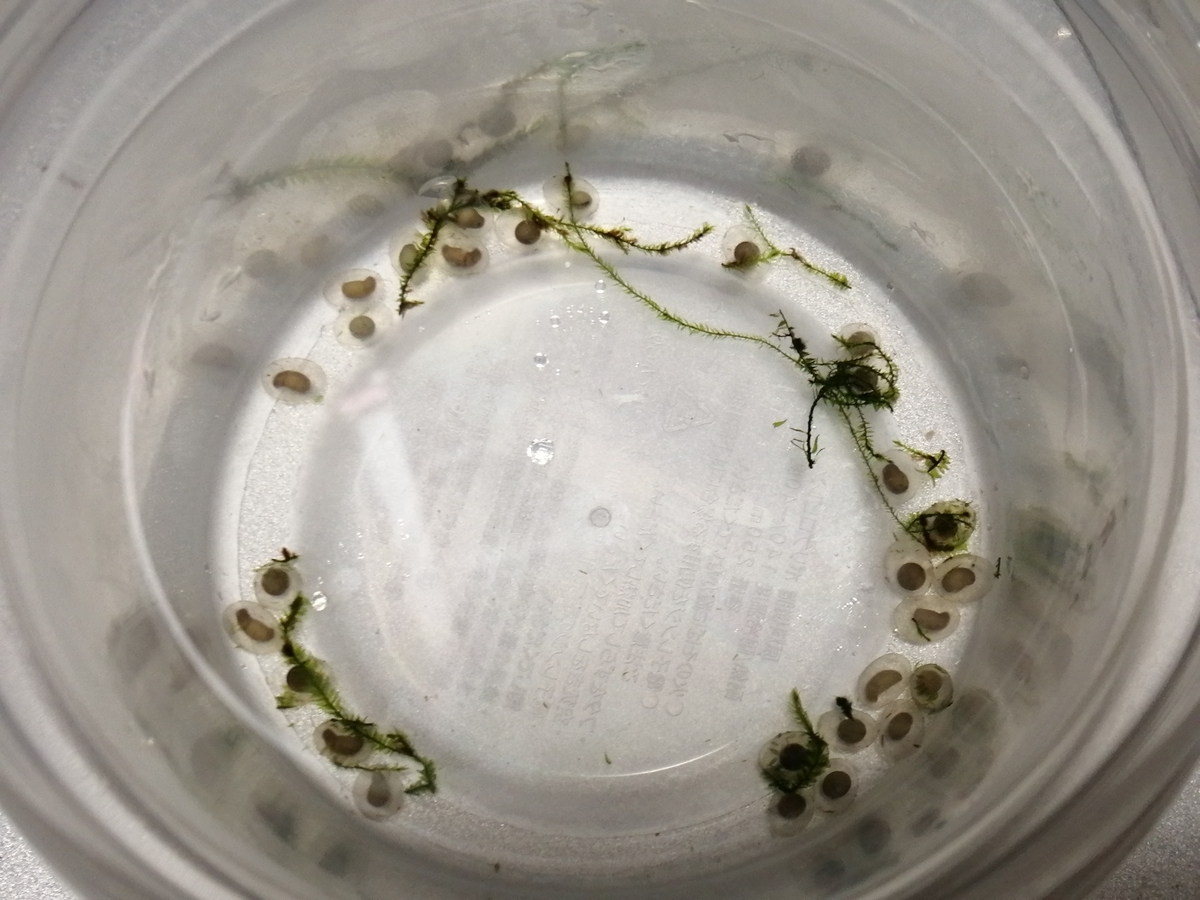

アナカリスに産み付けられた卵。

アナカリスに産み付けられた卵。

カボンバに産み付けられた卵。

カボンバに産み付けられた卵。

人工水草に産み付けられた卵。

人工水草に産み付けられた卵。

マツモやカボンバなどの葉が細い水草は、卵を発見しやすいのですが、産み付ける時に葉がちぎれて、水が汚れやすいですね。今のところ、アナカリスが1番使いやすいかと思います。

人工水草でも産み付けますが、卵を別容器に隔離する必要があるため、葉を切れる本物の水草が適しています。

葉から卵を剥がすと、傷つけてしまう恐れがあるので、卵の周りの葉ごとハサミなどで切り離し、隔離する事をオススメします。

卵の管理

回収した卵は、放っておくと食べられてしまう為、親個体とは別の容器で管理します。

容器はタッパーなどが扱いやすいです。

小さい容器で管理する場合は、水質の悪化が早いため、毎日〜3日ごとの水換えが必要になります。

うちでは、ほぼ毎日、溜め置きした水で半分以上の量を、大きいスポイトで水換えしています。

卵の変化

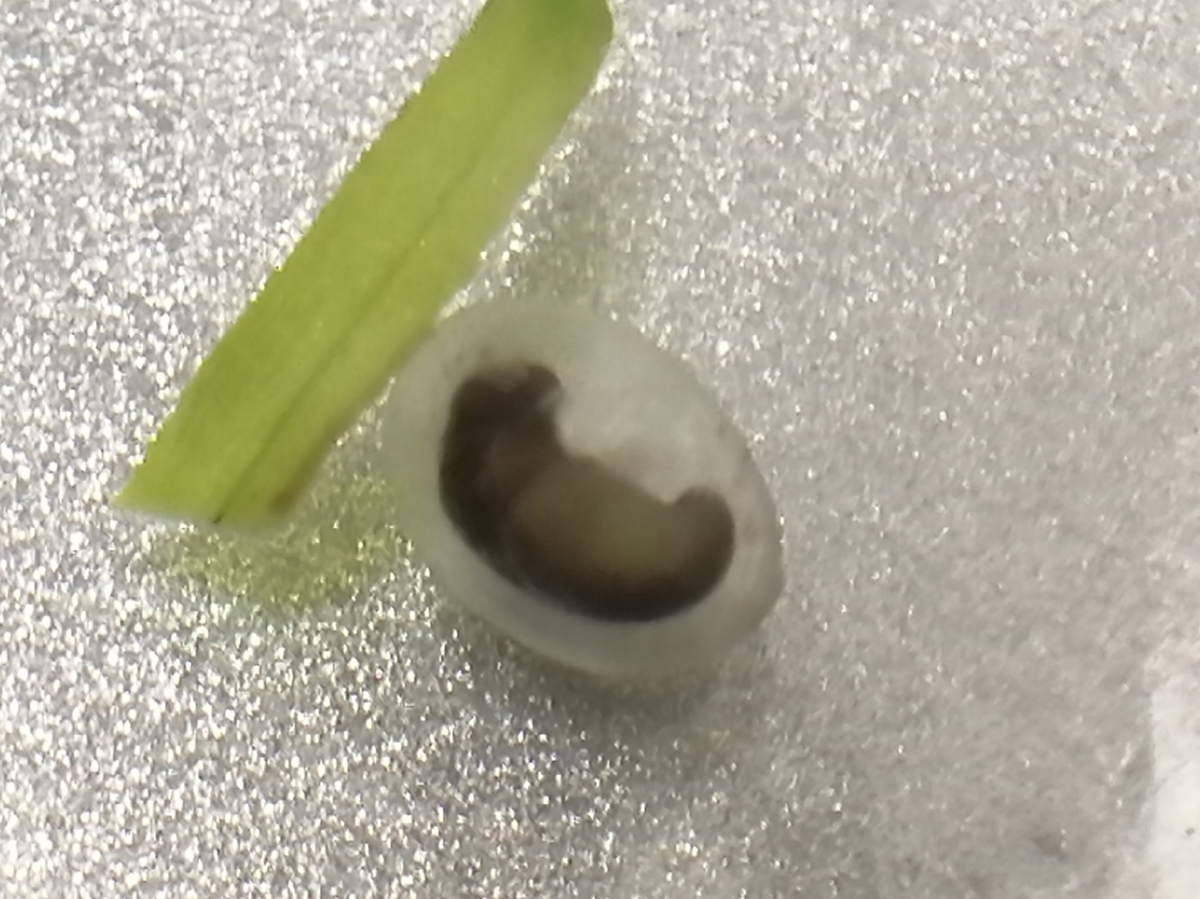

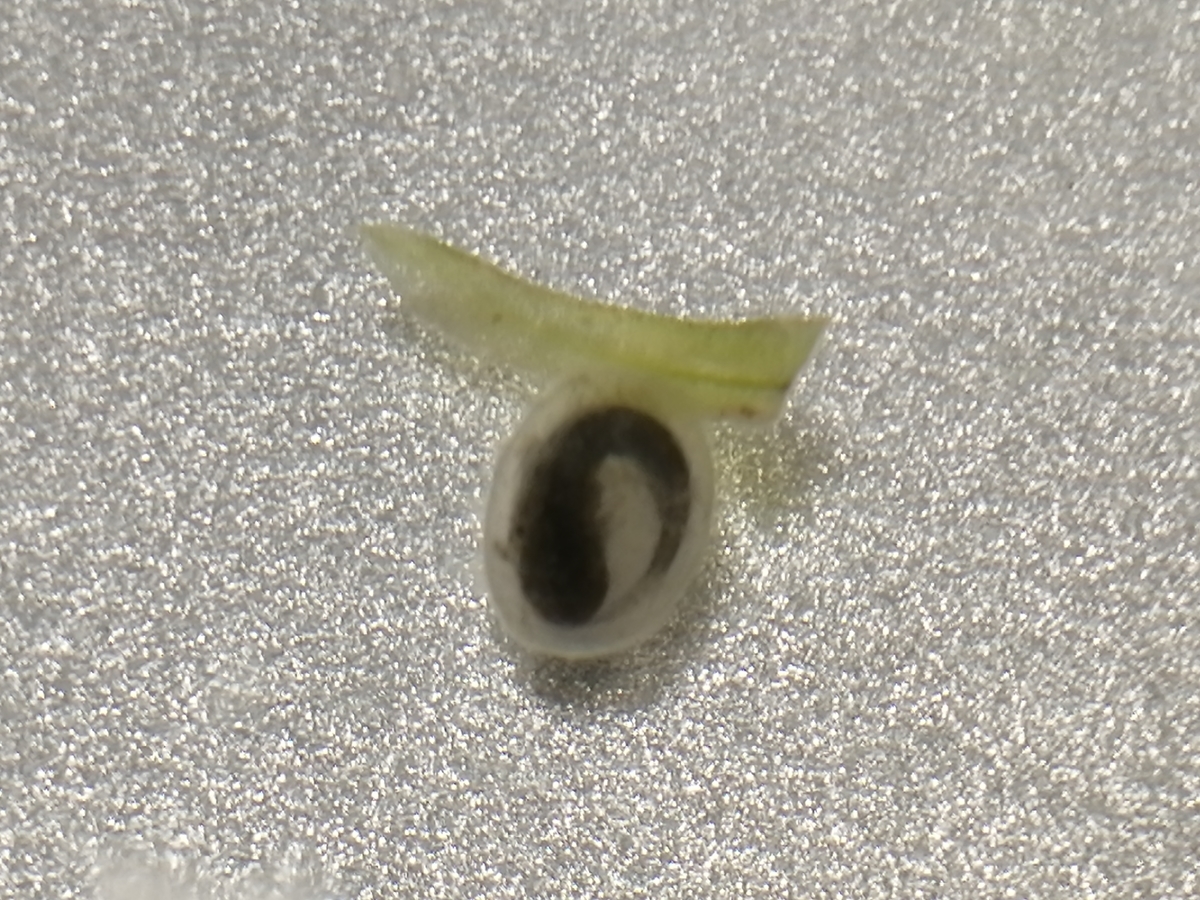

有精卵であれば、産卵から1〜2日すると変化が見られます。

小学校の時に理科で教わった細胞分裂により、徐々に魚のような形に変化してきます。

無精卵は、そのままの形を保ち、数日後にはカビてしまいます。カビたらすぐに取り除き、水換えをします。

カビを抑えるため、熱帯魚用の薬品を使う方もいらっしゃるようですが、なるべく薬品は使いたくないので、私は使った事がありません。その辺は、個々の飼育者の判断ですね。

見慣れてくると有精卵か、無精卵か何となく判断できるようになります。

無精卵は、全体的に白い卵が多い気がします。

無精卵です。

無精卵です。

左側の白っぽいのが無精卵。右側のが有精卵です。

左側の白っぽいのが無精卵。右側のが有精卵です。

カビた卵。こういう卵は見つけ次第すぐに取り出します。

カビた卵。こういう卵は見つけ次第すぐに取り出します。

回収時に見分けられれば、有精卵っぽい卵と無精卵っぽい卵を別容器で、管理する事も出来ますね。

繁殖をしていて1つ言える事は、見つけた卵を全て回収しようとしない事でしょうか。

同じ親から生まれても、卵の大きさが微妙に違います。大き目の卵だけを回収した方が、後が楽です。

小さい卵は、孵化した幼生も小さく、育ちも悪かったり、餌も食べなかったり、後々手がかかるようになります。

ただでさえ手がかかるのに、そんな子がいっぱいいると、まるで苦行です。

人にもよりますが、50個位がちょうど良い数かな?と思います。

孵化

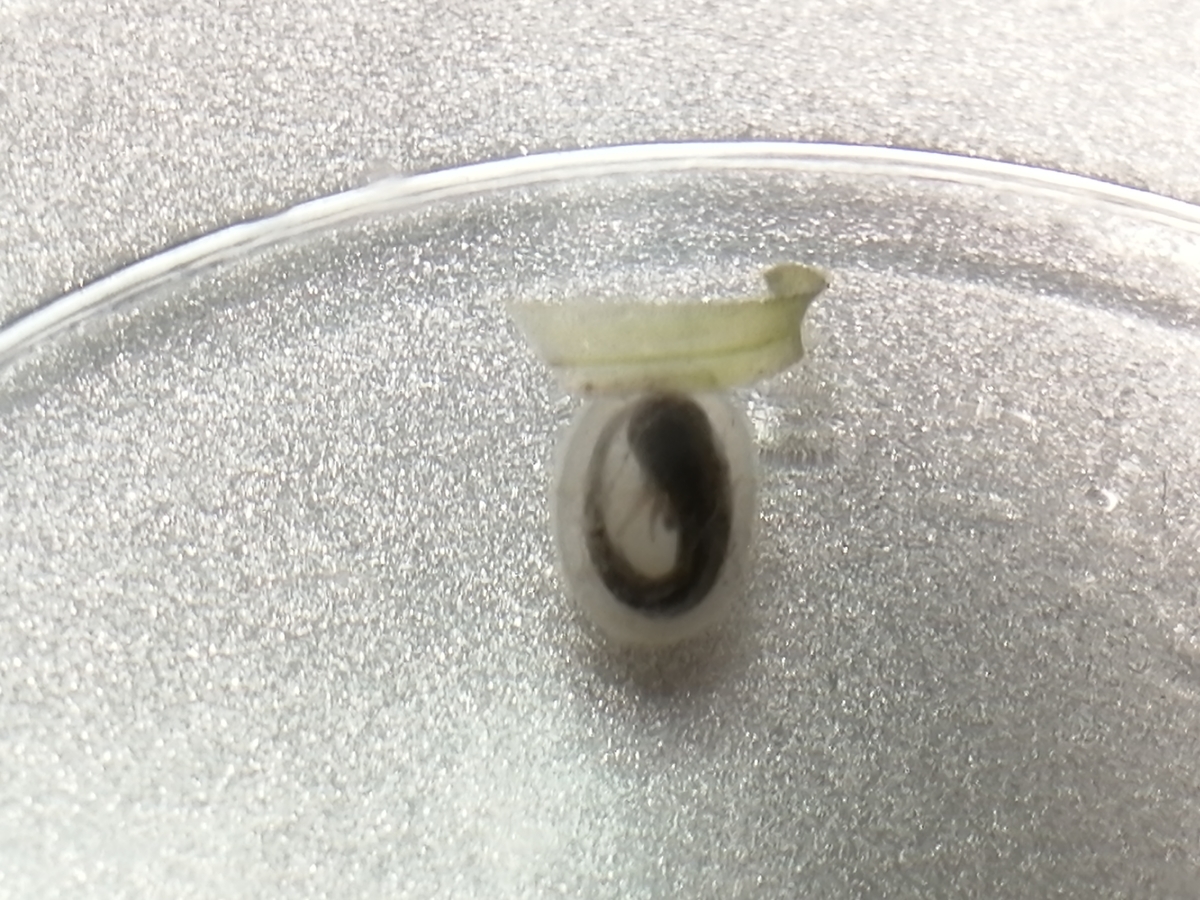

水温にもよりますが、卵は2〜3週間で孵化します。

孵化した幼生は、また別容器に移動させます。私の場合は、大きいスポイトで、水ごと吸って移動します。

はじめは、熱帯魚用の小さい網で掬っていたのですが、傷つけてしまい、弱って死んでしまったりしたので、スポイトで吸い取る方法にしました。

卵の方を移しても良いのですが、孵化間近の卵は繊細で、刺激を与えたりすると、未熟な状態で孵化してしまい、育たなくて死んでしまったり、奇形になったりするので、なるべく刺激を与えないように管理したいですね。

幼生の管理

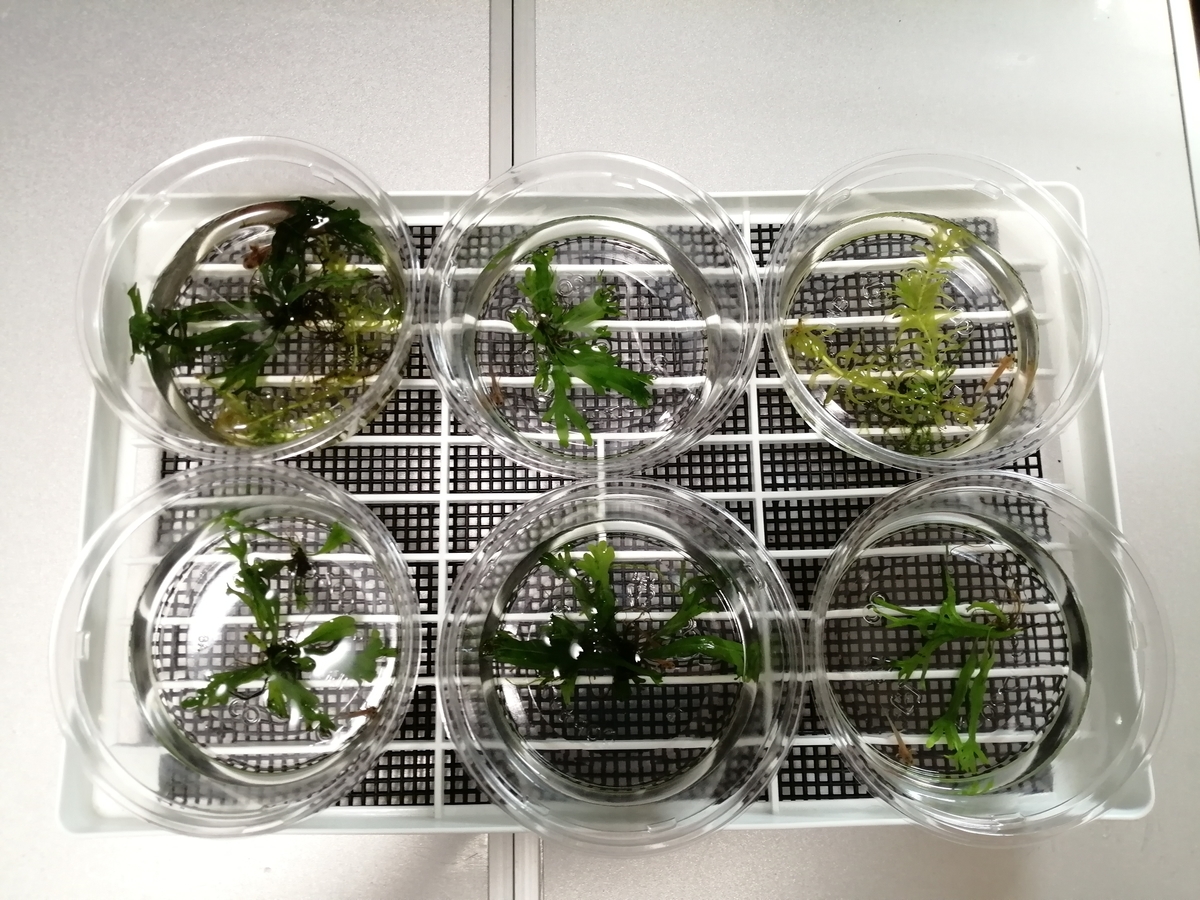

幼生たちのワンルームマンションですね。

幼生たちのワンルームマンションですね。

孵化した幼生は、しばらく腹部の栄養(ヨークサック)で育つため餌を食べません。だいたい、5〜7日間は水換えのみの世話になります。これも、気温や水温で成長度合いが違うので、はっきり何日とは言えませんが、私は孵化5日目から、少しだけ給餌して様子を見ます。

うちでは餌は、ブラインシュリンプです。 ミジンコが手に入れば、そちらの方が塩抜きの手間がなく、使いやすいでしょう。

与えた後は、しばらく観察します。食べるようならば、翌日から毎日給餌し、食べないようなら2日後にもう1回試しの給餌をして様子を見ます。

餌も幼生も小さくて良く見えないのですが、幼生がピクッピクッと小刻みに動いていれば、食べているか、食べようとしているのです。

こちらの過去記事で、幼生がブラインシュリンプを食べる様子の動画が見られます。⬇︎

ブラインシュリンプの欠点は、塩抜きと、淡水では生きられないため、食べ残されたものが死んで水を汚す事ですね。

うちでは、給餌を開始した幼生の容器は1日2回、水換えしています。

水換え方法は、スポイトを使い、飼育水を半分捨てます。そこに汲み置きした水を同量足し、また半分抜き、また同量入れるを、3〜4回繰り返して、食べ残しなどがなくなるまで行います。

仕事から帰宅後に水換えをして給餌。 翌朝、水換えといった感じの繰り返しです。餌は多目に与えるので必ず食べ残しが出ます。

水深は約2cm。理由は水深が深すぎると、ブラインシュリンプが上に行ってしまったら食べられないからです。ミジンコなら淡水でも生きているので、そのうち食べるかもしれませんが、ブラインシュリンプは1日たたないうちに死んでしまうので、のんびりと構えていられません。

幼生時に、バンバン餌を与えて大きくしてやる事が後々、飼育を楽にする事になります。

ある程度成長してきたら、冷凍アカムシ、イトメ等をブラインシュリンプと併用して与えます。個体により人工飼料を食べる個体もいます。アカムシを与える場合は、1〜2本をピンセットで摘み、顔の前で小刻みに振ってやると喰い付いてくれます。

慣れれば自分で食べてくれるようになります。

食べる物を食べるだけ与え、上陸するまでに出来るだけ大きく育てる事を心掛けています。

成長してくると共喰いをするようになるので、スペースがあるのなら、単独飼育にする事をおすすめします。

上陸(幼生から幼体へ)

孵化から約2ヶ月で上陸し始めます。

上陸の準備が始まると体色が変わり(ラインや模様が出てきます)、エラ(外鰓)が小さくなって来ます。

そうしたら、陸地を設置してあげます。 陸地は登りやすく、水から体を出すことが出来れば何でも良いです。

プラスチック製の鉢底ネットを山折りにして陸場にするやり方が主流のようです。

幼体の管理

上陸した個体は、溺れてしまうので、別容器に移動させます。

また、再び水場に戻ってしまう個体もいますので、少し水場も必要です。

うちでは、

このような環境でしばらく飼育します。プラケースに陸場となる物を入れ、その周りを水草(ウイローモスや、アナカリス)で埋めて水をひたひたに張ります。

このような環境でしばらく飼育します。プラケースに陸場となる物を入れ、その周りを水草(ウイローモスや、アナカリス)で埋めて水をひたひたに張ります。

容器に砂利を斜めに敷き、水を浅く張ったものでも良さそうですね。

外鰓(エラ)がなくなると溺れてしまうので、注意が必要です。

イモリ幼体の餌付け

イモリの繁殖はここからが勝負です。

上陸して2〜3日は餌を食べない個体がほとんどです。

まずは、アカムシを1〜2本をピンセットで摘み、顔の前で小刻みに振ってやります。この時になるべく顔に付けないように気を付けます。多少触れる分には構いませんが、顔に付けると、嫌がって食べなくなってしまう場合があります。

まったく食べる気配がない場合は、イトメやアブラムシなどの動きの遅い生き餌を与えると良いでしょう。私は与えた事はありませんが、餌用の飛べないショウジョウバエなんかも使えるかもしれません。極小のワラジムシは、動きが早くて、上陸したばかりのイモリ幼体は、なかなか食べる事ができませんが、食欲のスイッチを入れるのには良いかもしれませんね。

1度、食べてしまえばもう安心です。ドンドン食べさせてあげましょう。

1度、食べてしまえばもう安心です。ドンドン食べさせてあげましょう。

幼体の育成

粘膜のような、ツヤツヤした皮膚から、つや消し状の皮膚になったら、湿らせたキッチンペーパーを敷いたケースに移動します。

脱皮の取っ掛かりになるような石を入れてあげると良いと思います。

脱皮の取っ掛かりになるような石を入れてあげると良いと思います。

不潔な環境は、皮膚病や風船病のリスクが高くなりますので、キッチンペーパーは毎日交換して、清潔な環境を保ちます。

風船病を患った幼体。腹部に水が溜まっているのが分かります。

しばらくは餌も食べていて、回復するかと思われたのですが、残念ながら助けられませんでした。

風船病を患った幼体。腹部に水が溜まっているのが分かります。

しばらくは餌も食べていて、回復するかと思われたのですが、残念ながら助けられませんでした。

幼体は食べる量が少ないので、毎日給餌します。ここでも、食べるだけ与えます。食べなければ無理せずに、時間を置いて与えるか、翌日に持ち越します。

この時期に良く食べる子は、グングン大きくなります。

幼体の餌

うちでは、幼体、成体共に冷凍アカムシが主食です。

月2〜3回、ワラジムシ、アブラムシ、イトメ、ミミズを与えています。

ピンセットから普通に食べるようになったら、食べる餌の種類を増やすため、人工飼料にも餌付けます。

まずは、人工飼料の欠片(一口で食べられる大きさ)をピンセットで与えてみます。

食べなかったり、すぐに吐き出す場合は次の方法を取ります。

冷凍アカムシにカルシウム剤をまぶしたり、水でふやかしたカーニバル(肉食魚用の餌)、ひかりウーパールーパーをグチャグチャにしてアカムシと混ぜて与えます。

アカムシと一緒に与える事で、人工飼料の味を覚えさせます。

これを繰り返すことで人工飼料に餌付けられます。ピンセットに慣らす事や、人工飼料を与える事は、賛否両論ありますが、私は単食にならなければ良いと考えます。ケージに入れられているペットである以上、採餌を管理するのも飼育者の義務だと思います。

ピンセットから直接与える事で、どのくらい食べたか正確に把握できるようになります。

上陸後、しばらくして足がしっかりとしてきたら、極小ワラジムシ等の動きが早い餌も与えます。

後は、しばらくは同じ事の繰り返しです。

キッチンペーパーを換えて、餌をやる。 キッチンペーパーを換えて、餌をやる。

疲れていても、体調が悪くてもやらなければいけません。

これを楽しめなければ、きっとどこかで挫折してしまいます。

私も、『何でこんな事してんだろ?』って思う時もありますが、成長していくイモリ達を見ていると、嬉しくて辞められません。

この喜びを、皆さんにも是非、味わって頂きたいです。

そして、皆さんの繁殖個体が今よりも多く市場に出回れば、野生個体の乱獲を減らす事に少しでも繋がるのではと考えています。

過去の関連記事

こちらは、幼生、幼体の管理法の過去記事です。⬇︎

子イモリの水棲移行のやり方の過去記事です。⬇︎

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

御指摘、ご質問がございましたら、お気軽にコメントして下さい。Twitterでも受け付けています。

ちまめ Fire belly babies (@ChimameS) | Twitter

👇🏻良かったら押してください。